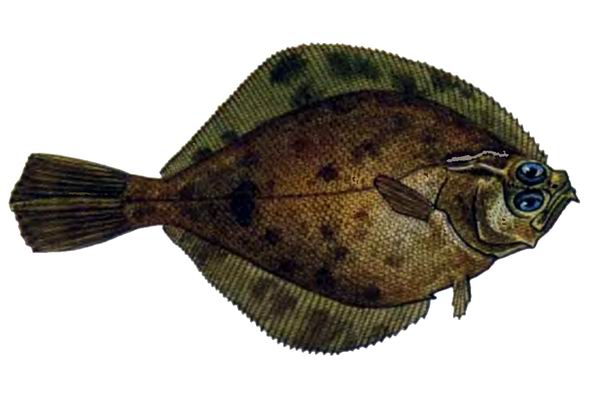

Узкозубая палтусовидная камбала

Узкозубая палтусовидная камбала — Hippoglossoides elassodon Jordan et Gilbert, 1880. Северная [охотоморская] палтусовидная камбала; flat-headed sole, flat-headed flounder (англ.); plie a tete plate (фр.); Heilbuttscholle (нем.); platija japonesa (исп.); umagarei (яп.).

Признаки. Спинной плавник начинается над передней половиной верхнего глаза. Рот большой, челюсти на глазной и слепой сторонах тела по величине почти одинаковы, верхняя челюсть изогнута слабо. Клыковидные зубы на челюстях умеренно развиты. Средние лучи хвостового плавника наиболее длинные. Боковая линия со слабым изгибом над грудным плавником.

D 75—94; А 55—13; Р 9—14; К 6; в боковой линии 83—94 чешуи; выше боковой линии 28—38 рядов чешуи; жаберных тычинок на 1-й дуге (2—5) + (14—24) = 18—28; позвонков (12-14) + (32-34).

Глазная сторона тела темная с коричневым оттенком, на спинном и анальном плавниках слабо выражены черные полосы, слепая сторона тела белая.

Родственные формы. См. описание атлантической палтусовидной камбалы Н. platessoides.

Распространение. Обитает в Чукотском, Беринговом и Охотском морях, вдоль западного побережья Америки, на юг до мыса Рейс, а также в Калифорнийском заливе. В Японском море эта камбала известна из северной части Татарского пролива.

Биология

Характеристика. Морская придонная рыба, встречается от верхней сублиторали до глубины 1000 м. В Охотском море обитает на меньших глубинах, чем в Беринговом море и в заливе Аляска.

Размножение. На всем ареале период икрометания продолжается с марта по сентябрь. В северо-западных районах Охотского и Берингова морей, а также в Чукотском море размножение происходит с конца мая по сентябрь. Наиболее ранний нерест наблюдается у побережья Хоккайдо в Охотском море и в водах Британской Колумбии (февраль—апрель).

Нерест происходит на глубинах 20—100 м при температуре у дна от минус 1,04 до плюс 8 °C. Икра пелагическая, развивается в поверхностных слоях воды при температуре от минус 1,5 до плюс 12 °C. Икрометание порционное, нерест происходит в 2—3 приема. Плодовитость самок длиной 37,5—48,5 см в заливе Петра Великого от 220 до 560 тыс. икринок, в среднем 385 тыс. икринок. В восточной части Берингова моря плодовитость у камбал длиной 30,8—41,7 см от 40 до 230 тыс. икринок.

Рост. Длина тела достигает 57 см, масса — 1800 г, в уловах обычно преобладают особи длиной 26—38 см (в среднем, 31—34 см) и массой 340—460 г (Берингово море). До наступления половой зрелости вырастает за год на 5—8 см, затем рост замедляется и у рыб старше 4-х лет приросты составляют 2,5—3,2 см в год.

Питание. В пище встречаются бентосные (креветки, двустворчатые моллюски, офиуры) и планктонные организмы (гиперииды, эвфаузииды и сагитты). Состав пищи сильно меняется в зависимости от района обитания. У Юго-Восточного Сахалина питается исключительно моллюсками, причем на долю одного вида — леды (нунуляны), приходится 93 % всей пищи. В юго-восточной части Берингова моря палтусовидная камбала в нижних участках шельфа и на свале потребляет в основном офиур и креветок, а на мелководье — планктонных гипериид, эвфаузиид и сагитт. Зимой палтусовидная камбала продолжает питаться, но интенсивность питания резко падает.

Миграции. К весне мигрирует к берегам для нереста, наиболее крупные половозрелые особи широко распространяются по всей материковой отмели, периодически образуя небольшие обособленные скопления; часть камбал летом остается на свале, где сильно рассредотачивается. Сезонность в распределении выражена не так отчетливо, как у других видов камбал.

Промысел и использование

Имеет довольно существенное промысловое значение в водах России, составляя 17 % в общих уловах камбал в заливе Петра Великого, 17,2 % — в северной части Татарского пролива, 7,6 % — у Юго-Западного Сахалина и 3,9 % — у Западной Камчатки. Больше всего палтусовидной камбалы вылавливается в Беринговом море, главным образом в его восточной части. СССР в 1958—1962 гг. вылавливал здесь по 3,2 тыс. т, что составляло 3,4 % от суммарной добычи камбал. Япония в 1969—1971 гг. вылавливала в среднем 18,3 тыс. т, или 13,2 % от вылова всех видов. В целом в Беринговом море в указанные годы вылавливалось по 19 тыс. т в год, или 12,6 % от общей добычи камбал. В 80-е годы уловы варьировали от 2,2 тыс. т (в 1983 и 1984 гг.) до 4 т в год. В 90-е годы вылов составлял (тыс. т): 1991 г. — 2,6; 1992 г. — 2,0; 1993 г. — 5,9; 1994 г. — 4,8; 1995 г. - 9,1; 1996 г. - 11,4; 1997 г. - 12,9; 1998 г. - 18,9; 1999 г. - 14,3; 2000 г. - 16,3. Практически весь улов приходится на США. Объект тралового промысла.

Используется в свежем и свежемороженом виде для приготовления различных блюд, а также для производства консервов и кормовой муки.